考える。関わる。伝える。伝わる。全てのプロセスを大事にするクリエイター。

京都造形芸術大学卒業後、すぐにフリーランスのグラフィックデザイナーとして活動を始める。就職活動中に、自分のやりたいことがはっきりあって、美術館やギャラリーの仕事をしたいと考えた時に、会社に所属する選択肢がなかった。大学の教員などたくさんの反対の中、思い切った決断でデザイナー人生がスタートした。

京都には、既に同じように活動する先輩がいたことも、挑戦への後押しとなった。

2010年から活動をして、フリーランスでの最初の仕事が春秋座での立川志の輔さんの落語独演会のチラシだった。

会場が母校の施設であり、そこから仕事をもらえたことは学生時代の活動を大切にしていたからであろう。また24歳のときに母校からの声かけで大学の非常勤講師になり、これも関係性ということを大事にした結果だという。

26歳の時に雑誌MdNの特集「UNDER 30 新世代のデザイナーたち」に選ばれた。当時担当した案件、京都国際舞台芸術祭(KYOTO Experiment)『チェルフィッチュ』の仕事が評価された。その頃から東京案件など徐々にいろんな仕事が舞い込むようになったという。

デザイナーのお仕事

CL|京都国際舞台芸術祭

AD,D|岡田将充

アーティスト|マヌエラ・インファンテ, テアトロ・デ・チレ

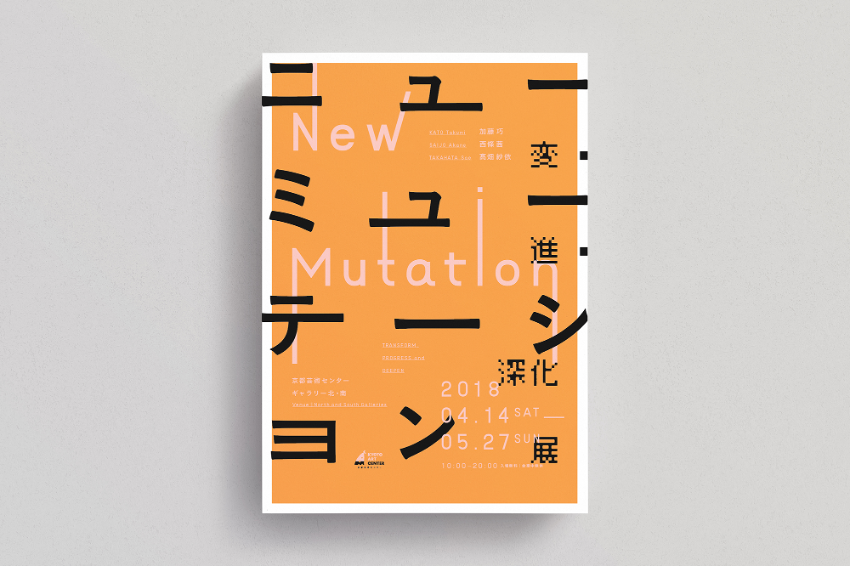

CL|京都芸術センター

AD,D|岡田将充

PF|有限会社 修美社

会場|京都芸術センター

その流れから、28歳で専任教員となった。

岡田氏は『自分は発展途上で先生というよりは、学生と一緒に勉強し直している状況』と語り、会社員経験がなかった分、まだまだ多くのことを学んでいる。

コロナ禍で生まれた自己表現

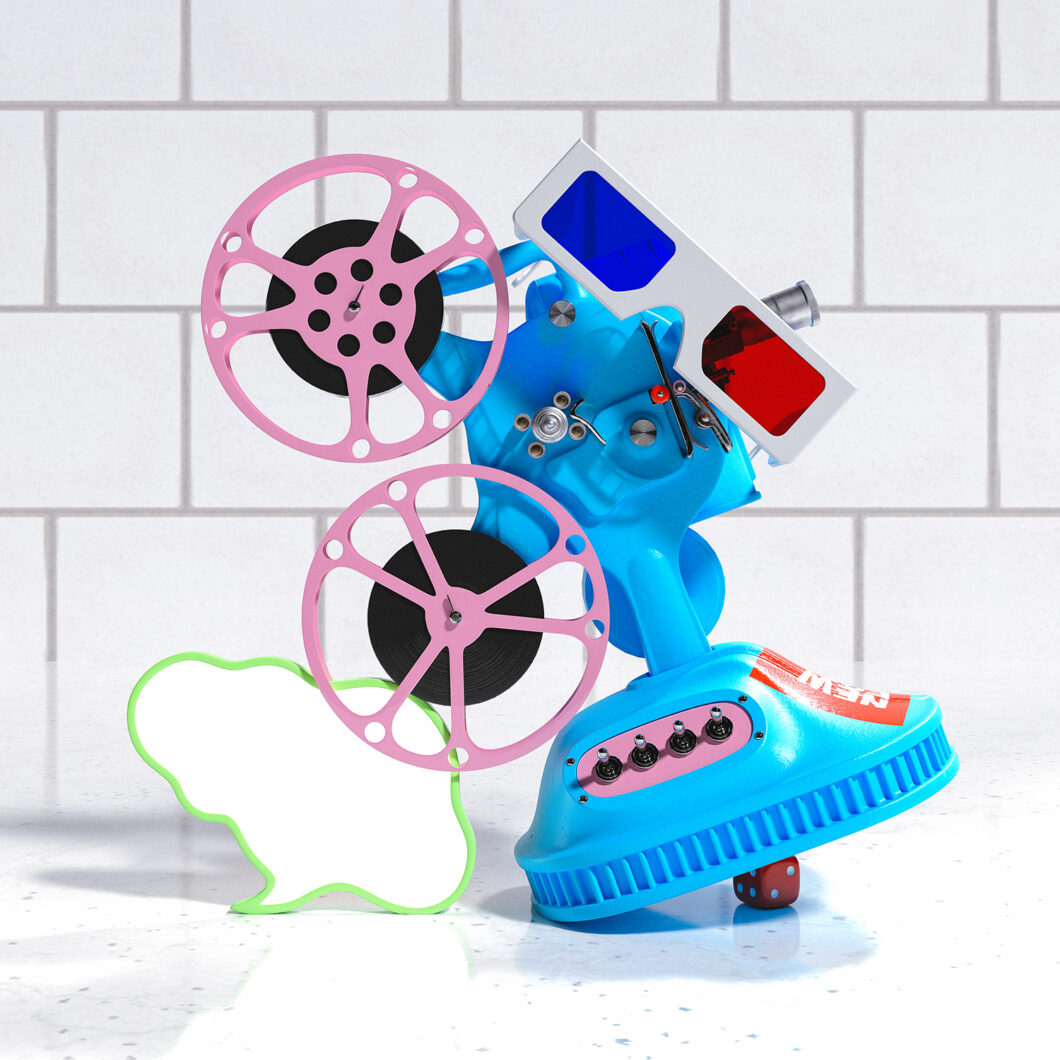

美術館、ギャラリーからの案件は、コロナ禍で依頼がほとんど無くなった。大学講師の仕事で生活はできていたが、デザイン含めて作れない時期が辛かった。2018年にAdobeがDimensionをリリース。当時は遊びでグラフィックを作成していた。

当時作った3Dを使ったグラフィック作品。

これまでペインティングなどアート作品と呼べるものを作っていないので、0から1を生み出すことが非常に困難だったという。デザイナーの経験上、素材があってそれをどう料理するかが得意だった。現在の3D作品は物を選ぶというところからスタートすることがデザインプロセスに近く、3Dでないといけないわけではなく、その表現を実現するための環境が揃っていたのが、たまたま3Dだった。

それまでは、コラージュやタイプフェイスを使った作品を作成していた。

デザイン|岡田将充

2013

デザイン|岡田将充

2013

R.I.P Frutiger

デザイン|岡田将充

728×2060mm

会場|ペーパーボイス大阪

2015

上の画像もタイプフェイスデザイナーが亡くなった際にオマージュ的に制作したもの。デザイナーの自己表現としてはありふれた一般的なものだったと語る。

そんな中、3Dスタイルの作品は、2020年から本格的に発表・活動をはじめ、きっかけとなったのが京都芸術大学教員展「For the next decade ― 少し未来の芸術の未来 ―」で現在の「Form フォルム」シリーズを発表した。

画像引用:https://uryu-tsushin.kyoto-art.ac.jp/detail/838

展覧会に参加するにあたりクライアントワークだけで良いのか。選抜教員展で『グラフィックデザイン』を見せることは違和感があった。デザインしたチラシやポスターなど結果を見せるような感じにはしたくなかった。ここでもプロセスを大事にする岡田氏らしい発言であろう。

京都という場所について、現在の活動において影響は大きかったのかと伺ってみたところ、『考えていなかったが、周りには自分と同じようにデザイン領域だけにとらわれないデザイナーが多いように感じる。表現者的なデザイナーが多く、それの影響は否めない』と語っている。

自己表現が強めのデザイナーが生まれるエリアなのが京都らしいのかもしれない。

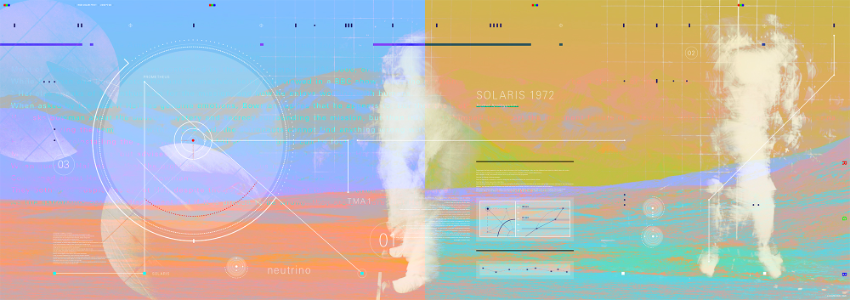

「Form フォルム」シリーズ

3DCG,ジークレープリント

2023

3DCG,ジークレープリント,アクリルマウント

2023

2022年には、この「Form フォルム」シリーズで大阪のアートフェア『UNKNOWN ASIA 2022』でグランプリを受賞するなどコロナ禍のチャレンジで着実に結果を出している。これも岡田氏のプロセスを大切にする思想と行動からくるものだろう。

XRやテクノロジー、AIアートへの可能性

今回の作品が出来上がるまでは、正直なところプリントの方がクオリティ高いため、3Dでのクオリティに不安があり、少し敬遠していたところもあったという。

Instagramを見た人からは実物が展示されていると勘違いする人もいたようだ。今回、建築的な要素、ガラスコップやライトの中に入れるなどデータだからこそできる飛び越え感があったという。

今回の経験を機に、未来の学生に向けては表現の一つとしてやるべきではないかと思う。アップできるもののクオリティがどんどん上がればさらに可能性が広がるだろうと語る岡田氏。

昨今の学生は、blenderなどフリーで使えるので、3Dができる学生も増えてきて、イラストレーション、フィギュアみたいなものができるし、さらにARでは、普通に鑑賞するだけではなく、その場にある強みとしてクリエイターと鑑賞者がコミュニケーションをとりやすいのではと語る。それはリアル以外でのオンラインコミュニケーションも考えられるだろう。

しかし、学内でも、こういった最先端分野に精通している人が少ないため、学生にとっての機会損失をしているのではないかとも語る。

今回、インタビューを通して、感じたことは、常に行動に問いをたて、その解決するアプローチは一つでないということをイメージしていると感じた。デザイナーとは?に常に疑問を投げかけ、今回至った表現は3Dでの静止画。デザイナーとしてプリントとして高いクオリティを求める大切なこだわりと、敬遠しつつもAR表現に挑戦する行動。裏付けのないものを否定しないところに岡田氏の強さを感じた。

私も教員経験をしていたのでわかるが、教育は、自分の思想の押し付けになりがちである。しかし、岡田氏は表題の通り、プロセスを大事にしている。それは答えが決まっていたとしてもそのプロセスをどう考えるかが重要であることを理解しているからだ。結果はもちろん大事だが、プロセスにもフォーカスすることでその人らしい表現に至れることがあることを何より大事にしたいと感じているからであろう。

取材・記事:株式会社Skeleton Crew Studio 石川武志